La pénurie alimentaire s'installe

Lorsque la guerre éclata en 1914, la plupart des Allemands s'attendaient à ce qu'elle soit intense mais courte. Le maître d'école Krumsiek de Wiembeck le formule rétrospectivement ainsi, dans sa chronique de l'école et de la guerre, en 1924 :

« A l'époque, on était d'avis, dans les cercles de spécialistes, que la guerre, compte tenu du niveau de la technologie

militaire et des millions de soldats engagés, pourrait durer au maximum six à huit semaines. Comment pourrait-il en être autrement ! »

(Archives municipales de Lemgo, H 12/78)

Par conséquent, dans les préparatifs de guerre, les opérations militaires et tactiques avaient certes été prévues, mais le financement de la guerre et le ravitaillement de la population civile avaient été négligés. Cela devait se payer avec le début du blocus naval britannique. L'Allemagne, dépendante de ses importations, fut brutalement coupée de toutes les ressources extérieures (en matières premières, denrées alimentaires ...), et la production agricole allemande était insuffisante pour couvrir les besoins de la population.

Les historiens estiment que le blocus naval, mais surtout une "mauvaise gestion des ressources, des mauvaises décisions politiques et des rivalités destructrices au sein de l'Empire allemand" (1) auraient causé près de 750 000 morts de malnutrition et de ses conséquences en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale.

(1) Wolfgang U. Eckart, Ein deutscher Hunger. Ohne Nahrungsreserven in einen vermeintlich kurzen Krieg. Dans: Ruperto Carola, 3/2011. (voir l'intégralité de l'article ici)

Carte schématique du blocus naval britannique en mer du nord.

Source : https://simpleclub.com/lessons/geschichte-seekrieg-im-ersten-weltkrieg

Invitation à une conférence intitulée "L'alimentation populaire pendant la guerre", Lippische Post, 03/03/1915.

« Bons conseils » à la population

Face aux difficultés croissantes de l'approvisionnement en denrées alimentaires en raison du « blocus de la faim » pratiqué par les puissances de l’Entente, la Lippische Post du 03/03/1915 (voir article ci-contre) annonça une conférence intitulée « Devoirs de guerre derrière les lignes - L'alimentation populaire pendant la guerre ». Les femmes et les jeunes filles étaient particulièrement visées, mais « Les hommes sont également acceptés ».

Conseils prodigués par le conférencier (secrétaire divisionnaire du parti socio-démocrate Schreck, de Bielefeld) face aux 400 visiteurs rassemblés le 16 Mars 1915 dans la Gasthaus Losch : ne pas faire les difficiles, les soldats doivent être soutenus, l'ennemi ne doit pas nous vaincre par la faim, les comportements doivent changer, tous les coins de terre devraient être cultivés. Au lieu de pain et de viande, il faudrait plutôt manger des fruits et légumes, du lait, du sucre et du fromage ; on doit consulter des livres de cuisine de guerre, et participer à des cours de cuisine.

(Source: Lippische Post, 18/03/1915).

Le pain de guerre

Lippische Post 13/03/1915

« Petits pains de guerre »

Dès l'hiver 1914/15 apparut dans la région de la Lippe ce que l’on appela « le petit pain de guerre » de 80g, mais dès mars 1915 il fut remplacé par le petit pain habituel de 100g. Le 13/03/1915, la Lippische Post note : « Personne ne regrettera la disparition de cette bizarrerie ».

Le pain aux patates ou la « mobilisation des estomacs »

Pendant les mois d'automne et d'hiver 1915/16 et 1916 /17 le pain, dans la région de la Lippe, avait également dû être, comme on disait, « rallongé ». C'était l'une des mesures visant à assurer une distribution suffisante de pain malgré les difficultés d’approvisionnement en céréales. On ajouta donc au pain des pommes de terre. Des pommes de terre fraîches furent utilisées car on n'avait pas assez de charbon disponible pour extraire la fécule de pomme de terre, qui fut utilisée plus tard seulement. Manifestement, ce pain ne rencontra pas un accueil favorable parmi la population et fut critiqué comme mauvais et immangeable. C'est à cela que réagit un article publié dans la Lippische Post :

« Ici, à Lemgo, nous nous sommes tous réjouis à propos du nouveau pain [...]. Si certains boulangers de Detmold ne prennent pas la peine de nettoyer suffisamment et de peler correctement les pommes de terre, nos boulangers de Lemgo, en revanche, nous servent à cet égard selon la bonne vieille tradition - ou si certains estomacs particulièrement sensibles à Detmold ne croient pas être faits pour le pain de guerre, ce n'est vraiment pas une raison pour condamner toute la chose [...]. Nous mangeons toujours ici du meilleur pain que dans beaucoup d’autres parties de l'Allemagne et surtout qu'à l'étranger. Nous avons vraiment eu la meilleure part, comparé à beaucoup, beaucoup de ceux qui ont faim pour un morceau de pain, vis-à-vis de ceux qui si souvent pendant des jours se contentèrent pendant une offensive ou une patrouille solitaire d'un navet au lieu de pain. Ici dans la Lippe, nous n'avons pas vécu les périodes de l'hiver et du printemps derniers à la manière de tant de personnes dans les grandes villes etc., qui humaient la douce odeur du rutabaga au lieu de celle du pain. Les ronchonnements sur le nouveau pain constituent la meilleure preuve qu'il y a encore des gens, après quatre années de guerre, qui n'ont toujours pas mobilisé leur estomac ». (Lippische Post, 07/11/1917)

Lippische Post 13/03/1915

Lippische Post 07/11/1917

Annonce concernant l'introduction de tickets de rationnement pour le pain et leurs conditions d'obtention (Lippische Post, 26/02/1915)

Rationnements alimentaires

Dès le mois de janvier 1915, le pain fut rationné puis, plus tard, également les principales autres denrées (viande, œufs, produits laitiers, céréales, légumineuses, sucre, matières grasses...). Tous ces aliments ne pouvaient être achetées qu'à des quantités limitées par personne, en échange de tickets de rationnement émis par l’État.

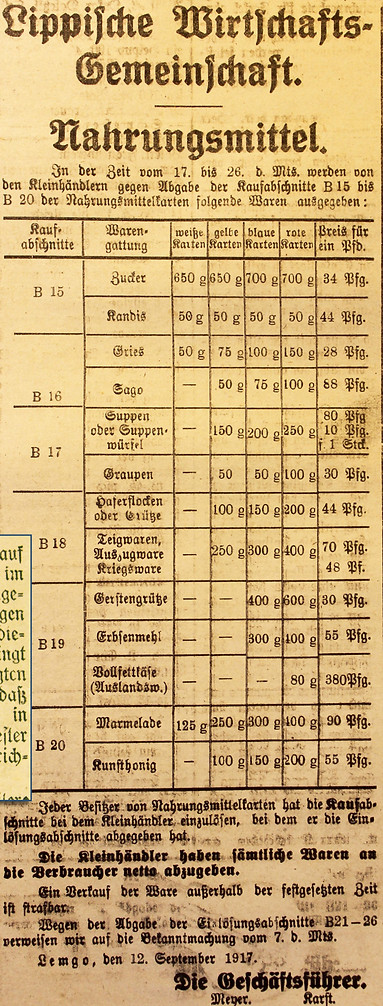

A l'échelle locale, le rationnement alimentaire était organisé par la Lippische Wirtschafts-Gemeinschaft LWG (Communauté économique de la Lippe), qui centralisait l'achat et les stocks de denrées destinées à la population, gèrait leur distribution aux revendeurs locaux, fixait les prix et les rations et coordonnait l'attribution des tickets de rationnement aux habitants.

Tickets de rationnement pour les matières grasses, avec publicité pour l'achat d'obligations de guerre (Source : Archives municipales de Lemgo, H12/78)

Tickets de rationnement pour les œufs de 1917 (Source : Archives municipales de Lemgo, H12/78)

Liste des aliments soumis au rationnement en 1917 (ration attribuée par catégorie de personnes et prix à la livre), Lippische Post, 14/09/1917

La presse locale publie les noms des personnes condamnées à des amendes pour infractions aux règlementations alimentaires en vigueur (Lippische Post 09/03/1917)

Le maître d'école Krumsiek se souvient ...

Dans sa chronique de l’école de Wiembeck (Archives municipales de Lemgo H12/78), l'instituteur Krumsiek décrit la situation alimentaire difficile pendant l’hiver 1916/17 à Lemgo :

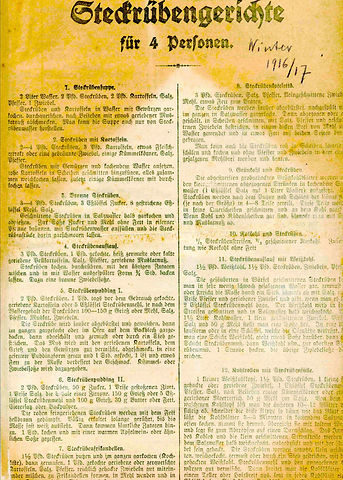

« Le pays dut se nourrir lui-même, l'étau de fer que l'ennemi avait créé autour de nous ne laissant plus de denrées alimentaires venir à nous depuis l'étranger. La récolte avait été maigre. Alors on ne laissa que 7 ½, puis plus que 6 ½ kg par personne et par mois, pas même ½ livre de pain par jour, aux « auto-suffisants », c'est-à-dire ceux qui avaient sauvé juste assez de grain pour leurs propres besoins […]. Les « ayant-droits » n'obtenaient déjà plus depuis 1915 que de la farine avec des tickets de pain, moins bien sûr que les « auto-suffisants ». Les ersatz de farine, à partir desquels on aurait pu « allonger » le pain, l'on ne pouvait pas les acheter. Tout était confisqué. Tout achat et vente sans tickets fut sévèrement puni. On ne put obtenir sans tickets ni haricots ni avoine, ni sucre, ni pommes de terre, ni fil à coudre ni quoi que ce soit d'équivalent. Mais le pire fut que la récolte de pommes de terre tourna mal. Alors la faim s'installa dans beaucoup, beaucoup de familles, en particulier dans les villes. Ce fut le plus triste hiver, depuis de nombreuses décennies, que l'Allemagne traversa. Alors seulement on apprit vraiment à comprendre la valeur du pain quotidien et à vraiment saisir la 4ème demande [du Notre Père]. Ce fut une grande chance que les rutabagas réussirent bien, ils constituèrent dès lors le plat quotidien. Les « plats de rutabagas » en annexe sont là pour rappeler le triste « hiver du rutabaga » entre 1916 et 1917 ».

Rutabaga (brassica napus)

« L’hiver des rutabagas » :

En 1916, le rutabaga remplace la pomme de terre

Au début de l'été de 1916, la situation alimentaire se détériora. Les pommes de terre se firent rares. A cela s'ajouta le fait que la récolte fut gâchée en automne par trop d'humidité. Des rutabagas furent plantés à grande échelle, puis distribués en échange de coupons de rationnement. Pendant l'hiver 1916/17 (appelé par la suite "L'hiver des rutabagas" - "Steckrübenwinter"), des recettes de rutabagas circulaient un peu partout. Ce légume ne jouissait pas d'une grande popularité (il était considéré comme nourriture pour les cochons), mais il permis d’éviter une grande famine.

Tract de 1916/17 avec plusieurs recettes de plats à base de rutabagas (issu de la chronique de l’école de Wiembeck, Archives municipales de Lemgo H12/78).

Soupe populaire

Comme dans les grandes villes allemandes, une soupe populaire pour les pauvres fut mise en place à Lemgo, pendant la Première Guerre, par l'association patriotique féminine dans le « Siechenhaus », (aujourd'hui centre paroissial St. Johann). En fonction des moyens de chacun, la soupe coûtait 25 pfennige, ou à prix réduit avec des cartes de rationnement alimentaire spéciales délivrées par l'Hôtel de Ville, ou totalement gratuite.

Lippische Post, 19/11/1914.

Des rumeurs courent sur des pommes de terre pourries

En Août 1917 la rumeur survint que la ville aurait laissé pourrir des pommes de terre de la réserve municipale stockée dans la cave de la Ballhaus. De telles nouvelles furent visiblement accueillies avec une certaine nervosité et exaspération. La ville expliqua cependant que l'on s'occupait soigneusement d'éliminer une par une les mauvaises pommes de terre. La ville fut expressément louée par la rédaction du journal pour ce comportement circonspect.

Lippische Post, 17/08/1917

Lemgo accueille des enfants affamés de la Ruhr

Davantage qu'à Lemgo, la pénurie alimentaire frappait avant tout les grandes villes, et notamment celles de la Ruhr. Les enfants surtout souffraient de malnutrition. Au printemps 1917, on organisa l'envoi d'enfants à la campagne, ce qui amena aussi des enfants à Lemgo. Dans la Lippische Post du 19/10/1917 fut publiée une lettre de remerciement de l'une des villes d'envoi (Essen). Il ressort de l'article qu'il y eut aussi des problèmes, des conflits, cependant. Les enfants durent bien travailler dans les champs, et ce ne fut visiblement pas pour eux un pur temps de vacances.

La « guerre du beurre »

Les prix des denrées alimentaires grimpèrent au cours de l'été 1915. Surtout pour la viande, le beurre, les œufs et le sucre, dont les prix étaient tellement élevés que la majorité de la population dut renoncer à acheter ces produits.

(Source : Lippische Post, 12/07/1915)

Lorsqu'en août 1915 une paysanne réclama 1,80 Mark pour une livre de beurre sur le marché Lemgo, ses clientes l’entourèrent avec des gestes menaçants, sans que cela ne tourne vraiment mal. Dans le journal, des prix plafonds furent réclamés afin de stopper ces excès, faisant valoir que même dans certaines grandes villes allemandes les aliments coutaient moins cher. (Source : Lippische Post, 25/08/1915).

En Avril 1917, il est question dans le journal d’une pénurie de beurre à Lemgo. Dans une lettre publiée dans la Lippische Post du 21/04/1917, un lecteur affirme que, de façon purement arithmétique, le nombre de vaches et la quantité de lait à Lemgo et ses alentours devraient suffire à produire assez de beurre. Il pointe du doigt les agriculteurs qui, au lieu de fabriquer du beurre, préféraient nourrir leur bétail avec du lait, et souhaite que les autorités se montrent plus strictes et obligent les agriculteurs à livrer l’intégralité de leur lait à la municipalité.

Lippische Post, 25/08/1915