Lebensmittelknappheit

Bei Kriegsbeginn 1914 erwarteten die meisten Deutschen einen heftigen aber kurzen Kriegsverlauf. Lehrer Krumsiek aus Wiembeck ormulierte es in seiner Schul- und Kriegschronik 1924 rückblickend so:

"War man doch damals auch in fachmännischen Kreisen der Ansicht, daß der Krieg bei dem damaligen Stande der Kriegstechnik und der Millionenheere höchstens 6 - 8 Wochen dauern könne. Wie sollte das anders kommen!"

(Stadtarchiv Lemgo, H 12/78)

Bei den Kriegsvorbereitungen waren zwar die militärischen Operationen und Taktiken geplant worden, aber die Finanzierung des Krieges und die Versorgung der Zivilbevölkerung hatte man vernachlässigt. Dies sollte sich mit Beginn der britischen Seeblockade rächen. Das importabhängige Deutschland war plötzlich von allen Exporten (Rohstoffe, Lebensmittel...) abgeschnitten, und die heimische Landwirtschaft konnte den Bedarf der Bevölkerung nicht annähernd decken.

In der Geschichtsschreibung (siehe z.B. hier) wird geschätzt, dass aufgrund der Seeblockade, aber vor allem auch wegen "Missmanagement, politische[n] Fehlentscheidungen und rivalisierende[n] Kräfte[n] im Reich" (1) in Deutschland die 750 000 Menschen an Unterernährung und an deren Folgen gestorben sind.

(1) Wolfgang U. Eckart, Ein deutscher Hunger. Ohne Nahrungsreserven in einen vermeintlich kurzen Krieg. Dans: Ruperto Carola, 3/2011. (zum Text geht es hier)

Schematische Karte der britischen Seeblockade in der Nordsee.

Quelle: https://simpleclub.com/lessons/geschichte-seekrieg-im-ersten-weltkrieg

Vortragsankündigung zum Thema "Die Volksernährung während des Krieges", Lippische Post, 03/03/1915.

"Gute Ratschläge" an die Bevölkerung

In der Lippischen Post vom 3. März 1915 wurde für eine Versammlung geworben, in der es um die Volksernährung gehen sollte. Hintergrund war die immer schlechter werdende Versorgungslage aufgrund der sog. „Hungerblockade“ der Entente-Mächte. Der Vortrag sollte unter dem Motto „Kriegsaufgaben hinter der Front – Die Volksernährung während des Krieges“ stehen. Besonders Frauen und Mädchen sollten erscheinen. „Auch Männer haben Zutritt“.

Mehr als 400 Besucher verfolgten den Vortrag am 16. März 1915 im Gasthaus Losch. Die Ratschläge des als Referent auftretenden SPD-Bezirkssekretärs aus Bielefeld lauteten: nicht herumzumäkeln, die Soldaten müssten unterstützt werden, der Feind dürfe uns nicht durch Hunger bezwingen, Verhaltensweisen müssten sich ändern, jedes Fleckchen Erde müsse bebaut werden. Anstatt Brot und Fleisch solle man vielmehr Obst, Milch, Mehlspeisen, Zucker und Käse essen, Kriegskochbücher solle man konsultieren und Kochkurse besuchen.

(Lippische Post, 18.03.1915).

Brot im Krieg

Lippische Post 13.03.1915

"Kriegsbrötchen"

Bereits im Winter 1914/15 taucht auch in Lippe ein sogenanntes „Kriegsbrötchen“ zu 80g auf, das im März 1915 wieder durch das vorher übliche 100g-Brötchen ersetzt wurde. Die Lippische Post bemerkt: „Wohl keiner wird diesem Sonderlinge eine Träne nachweinen […].“ (Lippische Post, 13.3.1915)

Kartoffelbrot oder die "Mobilisierung des Magens"

In den Herbst- und Wintermonaten 1915/16 und 1916/17 musste auch in Lippe das Brot, wie man sagte, „gestreckt“ werden. Dies war eine der Maßnahmen, die Brotversorgung auch in Engpasssituationen sicher zu stellen. Als Streckungsmittel wurden Kartoffeln eingesetzt. Verarbeitet wurden Frischkartoffeln, da nicht genügend Kohle vorhanden war, um Kartoffelmehl herzustellen, das erst später eingesetzt werden sollte. Offensichtlich fand das Brot wenig Anklang in der Bevölkerung und wurde als schlecht und ungenießbar kritisiert. Als Reaktion schrieb die Lippische Post:

„Hier in Lemgo haben wir uns alle über das neue Brot gefreut [… ] Wenn einige Detmolder Bäcker sich nicht die Mühe machen – die Kartoffeln genügend zu reinigen und abzupellen - unsere Lemgoer Bäcker bedienen uns in dieser Beziehung in altgewohnter Weise, bestens – oder wenn einige Detmolder besonders empfindliche Mägen dem K[riegs]-Brot nicht glauben gewachsen zu sein, so ist das wirklich noch lange kein Grund, die ganze Sache in Grund und Boden zu verdammen […] Wir essen hier noch immer besseres Brot, wie viele Teile Deutschlands und vor allen Dingen des Auslandes. Wir haben doch wirklich das beste Teil erwählt gegenüber vielen, vielen, die nach einem Stück Brot hungern, gegenüber denen, die sich auf raschem Vormarsch im Felde, auf einsamer Patrouille usw. oft tagelang mit einer Rübe statt Brot begnügten, wir haben hier in Lippe die Zeiten des letzten Winters und Frühjahrs nicht so mitgemacht, wie viele Leute in den Großstädten usw., denen der liebliche Geruch der Steckrübe aus dem Brote entgegen duftete. Die Nörgelei über das neue Brot ist nur der beste Beweis dafür, daß es im vierten Kriegsjahre noch Leute gibt, die ihren Magen nicht mit mobilisierten.“

Lippische Post, 07.11.1917

Lippische Post 13.3.1915

Lippische Post 07.11.1917

Bekanntmachung über die erstmalige Ausgabe von Brotmarken im Lemgoer Rahaus und Ballhaus und die Bedingungen zu ihrem Erwerb

(Lippische Post, 26.02.1915)

Lebensmittelrationierung

Ab Anfang Januar 1915 wurde das Brot rationiert, später auch eine Reihe weiterer Grundnahrungsmittel (Fleisch, Eier, Milchprodukte, Getreide, Hülsenfrüchte, Zucker, Fett...). All diese Lebensmittel konnten nur in begrenzten Mengen pro Person gekauft werden, und wurden nur noch gegen Vorlage von Lebensmittelmarken verkauft.

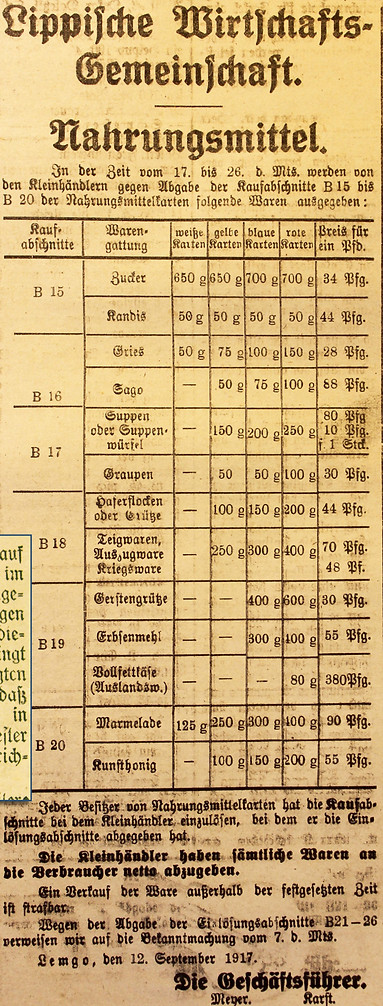

Auf lokaler Ebene wurde die Lebensmittelrationierung von der zu diesem Zwecke gegründeten Lippischen Wirtschafts-Gemeinschaft (LWG) organisiert. Sie zentralisierte den Ankauf und die Lagerung der für die Stadtbevölkerung vorgesehenen Lebensmittel, verteilte sie an den Einzelhandel, legte die Preise und Rationen fest und koordinierte die Ausgabe der Lebensmittelmarken an die Bevölkerung.

Lebensmittelmarken für Fett von der Lippischen Wirtschaftsgemeinschaft mit aufgedruckter Werbung für den Kauf von Kriegsanleihen

(Quelle: Stadtarchiv Lemgo, H12/78)

Lebensmittelmarken für Eier von 1917

(Quelle: Stadtarchiv Lemgo, H12/78)

Auflistung der gegen Lebensmittelmarken erhältlichen Lebensmittel nach Art, Gewicht und Preis, Lippische Post, 14.09.1917

Namentliche Nennung von Personen, die in Lemgo und Umgebung gegen die kriegsbedingten Lebensmittelverordnungen verstoßen haben und zu Geldstrafen verurteilt wurden (Lippische Post 09.03.1917).

Lehrer Krumsiek erinnert sich ...

In seiner Wiembecker Schulchronik (Stadtarchiv Lemgo, H12/78), beschreibt der Volksschullehrer Krumsiek die schwierige Versorgungslage im Winter 1916/17:

„Das Land mußte sich selbst ernähren, der eiserne Ring, den die Feinde um uns geschaffen hatten, ließ vom Auslande keine Lebensmittel mehr zu uns kommen. Die Ernte war gering ausgefallen. Da wurden auch den Selbstversorgern, d. h. denjenigen, die für den eigenen Bedarf genug Getreide selbst gerettet hatten, nur 7 1/2, später nur 6 ½ kg pro Person im Monat gelassen (siehe Anhang), also nicht einmal ½ Pfund Brot am Tage. Die „Versorgungsberechtigten“ bekamen schon seit 1915 nur noch Mehl auf Brotmarken, natürlich weniger als die „Selbstversorger“. Ersatzmittel, durch deren Mehl man das Brot hätte „strecken“ können, waren nicht zu kaufen. Alles war beschlagnahmt. Alles Kaufen und Verkaufen ohne Marken wurde streng bestraft. Man konnte weder Bohnen noch Hafer, weder Zucker noch Kartoffeln, weder Nähgarn noch dergleichen ohne Marken bekommen. Das Schlimmste aber war, daß die Kartoffelernte mißraten war. Da zog bei vielen, vielen Familien der Hunger ein, besonders in den Städten. Das war der traurigste Winter, den Deutschland seit vielen Jahrzehnten durchgemacht hatte. Da lernte man erst den Wert des täglichen Brotes recht verstehen und die 4. Bitte recht begreifen. Es war ein großes Glück, daß die Steckrüben gut geraten waren, sie bildeten nun das tägliche Gericht. Die „Steckrübengerichte“ im Anhang sollen erinnern an den traurigen „Steckrübenwinter“ 1916/17."

Steckrübe (brassica napus)

Der "Steckrübenwinter":

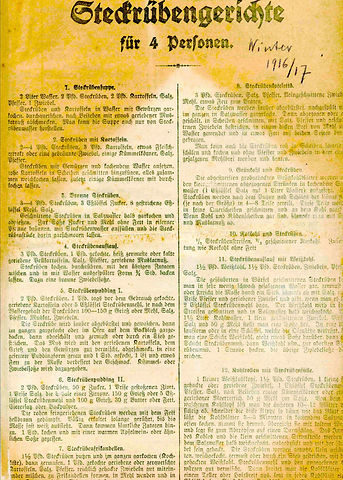

Ende 1916 ersetzt die Steckrübe die Kartoffel

Im Frühsommer 1916 verschlechterte sich die Nahrungsmittelversorgung rapide. Die Kartoffeln wurden knapp. Dann verdarb auch noch die neue Ernte durch zu nasses Herbstwetter. Als Ersatz wurden in großem Stile Steckrüben angepflanzt und auf die Bezugsmarken ausgegeben. Im Winter 1916/17, auch "Steckrübenwinter" genannt, wurden Steckrübenrezepte verteilt. Beliebt war dieses Gemüse nicht (es galt als Schweinefutter), es verhinderte aber eine größere Hungersnot.

Flugblatt von 1916/17 mit verschiedenen Steckrübenrezepten

(aus der Wiembecker Schulchronik, Stadtarchiv Lemgo, H12/78).

Volksküche

Wie in deutschen Großstädten wurde auch in Lemgo eine Volksküche für die Armen geschaffen, die vom Vaterländischen Frauenverein im sogenannten Siechenhaus eingerichtet wurde (heute Pfarrzentrum St. Johann). Die Suppe gab es dort für 25 Pfennige, gegen Lebensmittelkarten aus dem Rathaus oder auch umsonst.

(Lippische Post, 19.11.1914)

Lippische Post, 19.11.1914

Gerüchte über verfaulte Kartoffeln

Im August 1917 kam das Gerücht auf, dass der Magistrat im Keller des Ballhauses Kartoffeln habe verfaulen lassen. Solche Nachrichten wurden offensichtlich mit gewisser Nervosität und Verärgerung aufgenommen. Die Stadt ließ daraufhin erklären, dass man sorgsam einzelne, schlechte Kartoffeln entsorgen ließ. Für dieses umsichtige Verhalten wurde sie von der Zeitungsredaktion ausdrücklich gelobt.

(Lippische Post, 17.8.1917)

Lippische Post, 17.08.1917

"Kinderlandverschickung"

Schlechter als in Lemgo war die Versorgungslage in den Großstädten, vor allem im Ruhrgebiet. Besonders die Kinder litten unter Unterernährung. Im Frühjahr 1917 organisierte man eine frühe Form der Kinderlandverschickung, die auch Kinder nach Lemgo brachte. In der LP vom 19.10.1917 wurde ein Dankesbrief einer der entsendenden Städte (Essen) abgedruckt. Dem Artikel ist zu entnehmen, dass es allerdings auch Probleme, Konflikte gab. Die Kinder mussten wohl auf dem Feld mitarbeiten, eine reine Ferienfreizeit war dies offensichtlich nicht.

Der „Butterkrieg“

Im Sommer 1915 stiegen die Lebensmittelpreise sprunghaft an. Vor allem Fleisch, Butter, Eier und Zucker waren so teuer, dass die Mehrheit der Bevölkerung auf den Kauf dieser Produkte verzichten musste.

(Quelle: Lippische Post, 12.07.1915)

Als im August 1915 eine Bäuerin auf dem Lemgoer Markt 1,80 Mark für ein Pfund Butter verlangte, umringten sie ihre Kundinnen mit Drohgebärden, ohne dass es zu "Schlimmerem" gekommen wäre. Um diesen Auswüchsen Einhalt zu gebieten, forderte die Zeitung Preisobergrenzen mit dem Argument, selbst in einigen deutschen Großstädten seien die Lebensmittel billiger.

(Quelle: Lippische Post, 25.08.1915).

Im April 1917 kam es in Lemgo offensichtlich zu einer Butterknappheit. In einem in der Lippischen Post veröffentlichten Brief stellt ein Leser fest, dass rein rechnerisch die Anzahl der Kühe und die Milchmenge in Lemgo und Umgebung ausreichen müssten, um genügend Butter zu produzieren. Für ihn liegt das Problem bei den auf Landwirten, die ihr Vieh lieber mit Milch fütterten, statt Butter daraus zu machen. Er fordert, dass die Behörden mit größerer Strenge die Bauern zwingen sollen, ihre gesamte Milch abzuliefern.

(Quelle: Lippische Post, 21.4.1917)

Lippische Post, 25.08.1915